寒い冬の季節、あなたは乾燥からくる肌の不調や健康への影響を感じたことはありませんか?

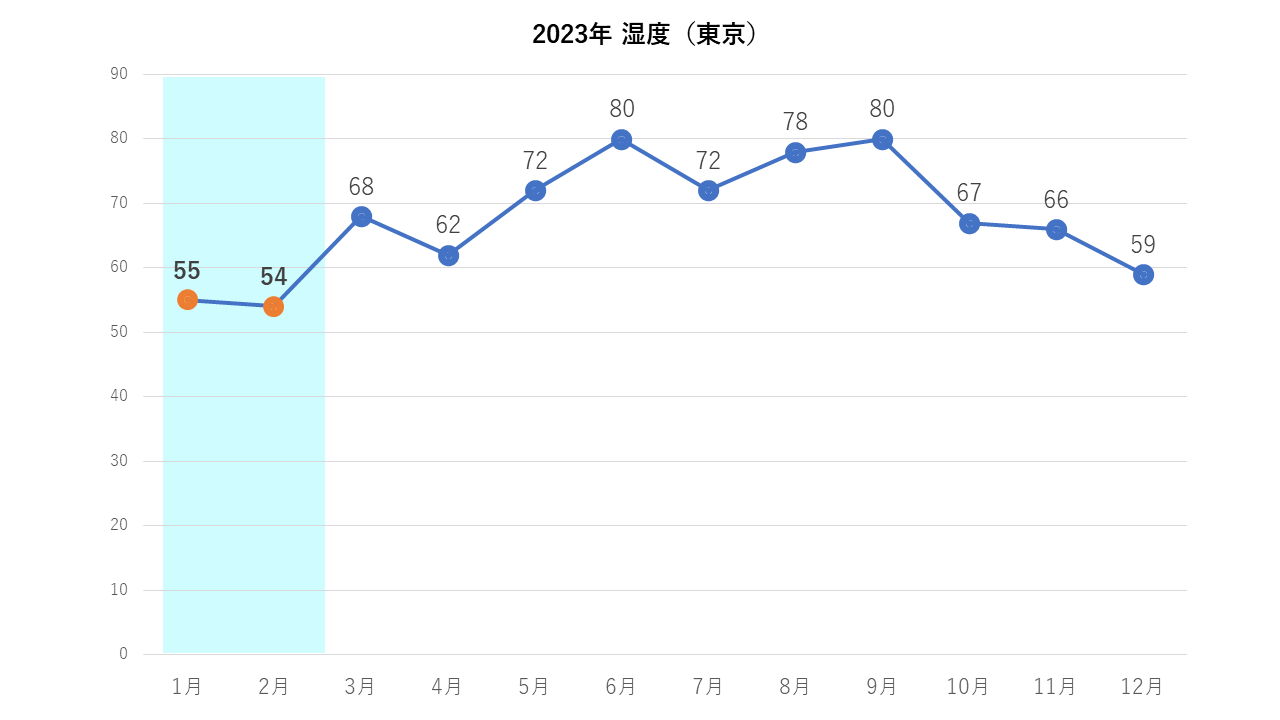

気象庁のデータによると、1月の湿度は55%・2月は54%と1月~2月にかけて湿度が低い月となり、最も乾燥するといわれています。

出典:気象庁 東京 2023年(月ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

乾燥による症状として特に多いのは…

乾燥すると、皮脂不足で肌の守りが弱まり、同時に角質層が硬くなり、水分を保持する力も低下します。

これにより、肌のかさつき・粉を吹く・かゆみ・赤みや炎症なども起こることがあります。

また、肌のうるおい不足で弾力性が減り、シワやたるみが目立ちやすくなります。

乾燥が進むと、紫外線による影響に対する防御力も低下し、シミやそばかすができやすくなる可能性もあります。

美容アドバイザー伝授!お肌のお手入れポイント

1年の中で最も乾燥する冬場は『保湿』を心掛けてお手入れを行って下さい。

今回は、美容アドバイザーが実践している【冬場のお手入れポイント】を紹介♪

私は普段、化粧水は5振り3度付けしています。

書籍『見た目で得する人損する人』の中で、弊社専属美容家の風間幸子先生は、【3分経っでも乾かなくなるまで繰り返し付けて下さい】と伝えられていたので、昨年の冬、1番乾燥している日に、連続2日だけ5振り4度付けしていました。

化粧水は保湿に1番有効なステップです。たっぷりと、最低でも2回は、重ね付けして下さいね。

夜の洗顔は洗面台で行った方が良いと知ってはいたものの、ついついバスルームで行っていました。

しかし、今年の冬から入浴時の肌の乾燥が気になり始めたので、洗面台で洗顔した後、化粧水を一度たっぷり付けてからバスルームに入るようにしました。

髪を洗った日の入浴後はバスルームを出る前に3~5回顔をすすいでから、タオルで顔と身体を拭いた後すぐに1回目の化粧水を付けています。

洗顔や入浴後は肌がうるおいを失いやすいので、できるだけ早く化粧水を使い、肌にうるおいを補給することが重要です。

乾燥した冬の時期に欠かせないのが、クレシェールのプレミアムマスクです。

4カ月間腐らない魔法の幹細胞エキスや、保水力がヒアルロン酸の1.3倍を上回るプロテオグリカン、シアル酸がローヤルゼリーの200倍も含まれているアナツバメ巣エキス等が配合されています。

また、プレミアムマスクを使うと肌が柔らかくなって、普段のお手入れが効果アップします。

乾燥した冬の時期プラスワンのお手入れとして、のせるだけエイジングケア・ウルトラケアを週1回取り入れてみませんか?

生活習慣で湿度と肌を守る3つのポイント!

ここからは、普段の生活で行える乾燥対策をいくつか紹介していきます。

水以外で乾燥対策が期待できる飲み物

●ハーブティー

ハーブティーは植物の持つ力で、美容や健康への嬉しい効果が期待できるとされています。ハーブティーの中でも乾燥肌の対策に向いているとされているのは、カモミールやローズマリー、ローズヒップやハイビスカスが乾燥肌対策に向いています。

●牛乳

牛乳に含まれるビタミンAには、肌の乾燥を防ぐ作用があります。他にも、乳脂肪とたんぱく質が含まれていますがこれらも肌を保湿し、乾燥から守るのに役立ちます。

●生姜湯

生姜湯も乾燥肌対策に期待ができる飲み物です。温かい生姜湯を飲むことで体温が上昇し、肌のターンオーバー促進につながるといわれているため、乾燥肌対策におすすめです。

冬の乾燥対策として、室内の湿度の低下を防ぐことが重要です。

ミスト式加湿器を使ったり、濡れたタオルをかけるなどの工夫で湿度を保ちましょう。

肌の乾燥を防ぐためには、室内の湿度を60~70%に保つのが良いです。

入浴後は肌の水分が蒸発しやすいので、湯船のお湯を抜かずにお風呂場のドアを開けると湿度が上がります。

ただし、湿度が高すぎるとカビが発生する恐れがある為、部屋を加湿したらドアを閉めましょう。

いかがでしたか?

寒い冬は、肌の乾燥対策として保湿ケアや水分補給、運動を心がけて健康な冬を過ごしましょう。

クレシェールの一部の販売店では、お客様に商品を届けた後も、美容・健康知識が豊富な専属アドバイザーが一人ひとりに付きます。

お肌の状態や肌質を知る為の肌診断を定期的に行っており、結果を見ながらアドバイザーと一緒にお肌のお手入れについて相談しています。

また、全アドバイザーがお客様とのコミュニケーションを大切にしているので、美容や健康のみならず日頃のお悩みやご相談などされるお客様も多くいらっしゃいます。

ぜひいつでも販売店へご連絡下さい♪

℡ 0120-144-000

月~土 10:00~18:00(日祝休み)

クレシェール化粧品公式LINEでは、最新情報やお得な情報を発信中!ぜひ友だち追加してくださいね♡

1)厚生労働省「健康のため水を飲もう」 推進運動

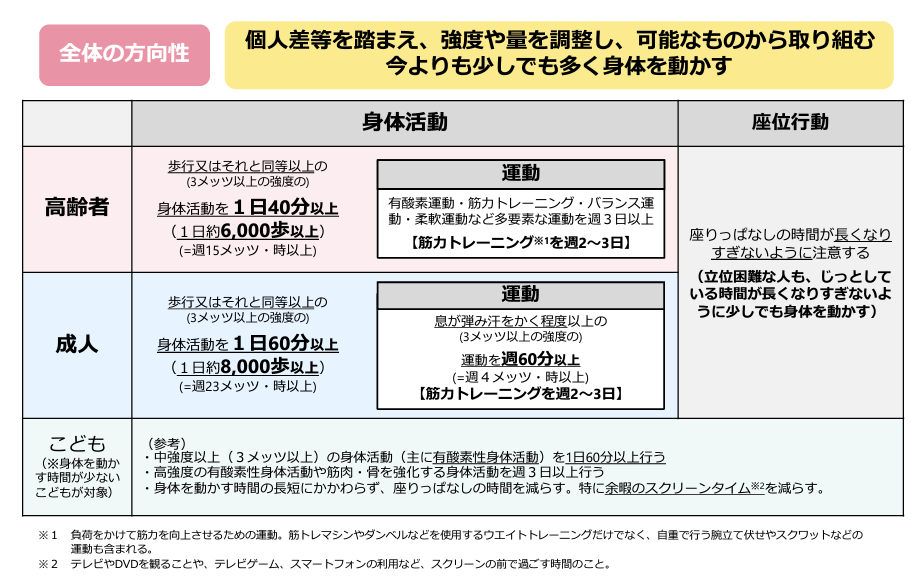

2)3)健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023 – 厚生労働省

-300x200.jpg)